疫病は、古来より人類を悩ませ続けてきた。文学史上においても、疫病は作品の主要モチーフとしてたびたび登場している。世界史上で疫病というときすぐに思い浮かぶのが、やはり一四世紀に欧州で猛威をふるった黒死病(ペスト)であろう。欧州の総人口の四分の一から三分の一の命を奪ったとされるこの疫病は、人口減少による労働力の不足を招き、領主直営地の解体をもたらしたとされる。疫病が社会を変えたのである。

欧州で黒死病が猛威をふるうまさに十四世紀半ばに書かれたのが、ボッカチオ『デカメロン』である。この作品はペストから逃れて郊外の別荘に集まった十人の紳士淑女が、無聊の慰みに小話を語り聞かせ合う、というものである。ペストそのものを取り扱った作品ではないが、その時代背景には感染症の流行という逃れようのない事実があり、ルネサンスの時代風潮の中で、人間の喜劇的な側面が自由に活写される。

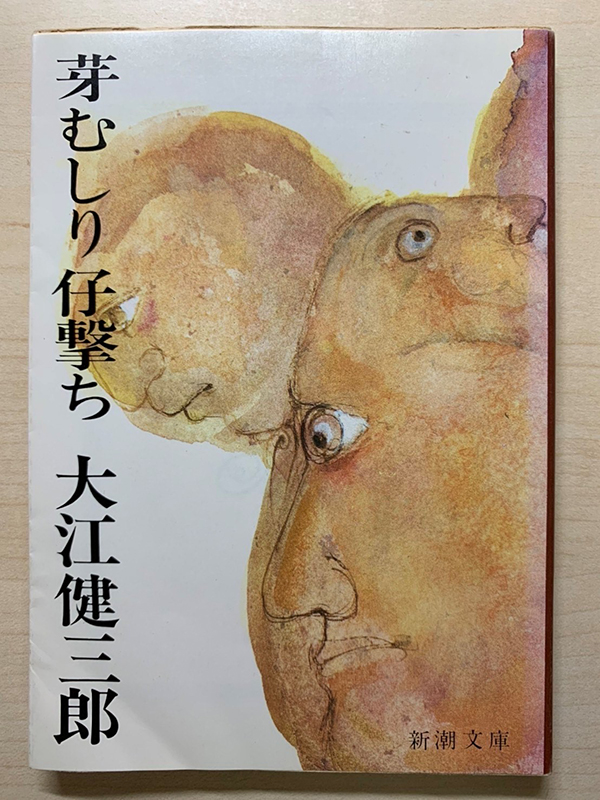

近代以後も、多くの作家が疫病を小説の軸あるいはモチーフとして利用している。マン『ヴェニスに死す』(1912)、カミュ『ペスト』(1947)、大江健三郎『芽むしり仔撃ち』(1958)、ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』(1985)、サラマーゴ『白の闇』(1995)などがそうである。

それぞれドイツ、フランス、日本、コロンビア、ポルトガルの作家であり、みなノーベル文学賞を受けている。中国の閻連科も最近、コロナ禍における文学の役割について短い文章を発表し話題を呼んだが(「面対疫劫:文学的無力、無助与無奈」、「文藝」2020 年夏季号所収(谷川毅訳))、その長編『丁荘の夢』は架空の中国のエイズ村を舞台としたものであった。世界のあらゆる地域で、著名な作家が疫病にまつわる作品を書いているということがわかるだろう。

今回ここで紹介したいのが、チャペック『白い病』である。カレル・チャペック(1890~1938)はチェコの劇作家・小説家であり、「ロボット」の語を最初に用いた人物である(「ロボット」はチェコ語で「働く」を意味する動詞 robota からの造語であり、チャペックがその戯曲『R.U.R.』(1920)で初めて用いた)。チャペックは数々の戯曲で人間のエゴイズムを風刺し、社会を鋭く皮肉っている。人間が自ら発明したロボットに反逆・制圧される『R.U.R』や、『白い病』が、まさにそうした戯曲であるといえる。

『白い病』は、次のような内容の戯曲である。とある国で正体不明の疫病が蔓延し、治療法が確立されない。そんななかある一人の医師(ガレーン医師)が治療法を発見し、患者の治療に成功した。しかしながらガレーン医師は治療法を外部の者には一切教えようとせず、貧しい人など社会的弱者にのみ無料で治療を施す。医療関係者らはガレーン医師に治療法の開示を懇願するが、医師は耳を貸さない。疫病に感染した政府関係者や兵器工場の幹部はガレーン医師に治療の提供を求め、賄賂も渡そうとするが、医師ははねのける。ガレーン医師が治療にあたって彼らに求める条件は、「戦争をやめるように行動すること」であった。医師は疫病を治療することで人の命を救っているが、治療を求める彼らは、平気な顔をして戦争を推し進め、兵器を生産しているではないか…。

この戯曲の結末部も非常に象徴的で面白い。だがこれ以上説明してしまうとネタバレとなり戯曲を読む人の興を削いでしまうので、このあたりでやめておく。この戯曲の何が面白いかというと、疫病をきっかけに人間のエゴが次々噴出する点である。ガレーン医師に治療法を開示させ感染者の治療を進めようとする医師は、治療法の発見という功績を自分の名誉としようとする。政府関係者や兵器工場の幹部は、治療を求めるものの、よく考えてみると彼らはそもそも戦争に関与することで人の命を失わせる立場にあり、戦争遂行をやめることで人の命を救うことができるのにそうせず、自分の命だけは治療により助かろうと目論んでいるといえる。またこの疫病の特徴として中年以上にしか発症しないというものがあるのだが、これを知って若者は「新しい世代に場所を与えるためには何かが起こらなくっちゃあ」と言い放つ。硬直した社会状況への不満が、このような発言に集約されている。

目下世界は、蔓延する新型コロナウイルスへの対応に追われている。そのなかで社会や政治に対する不満が高まっている。「持つ者」と「持たざる者」の格差は拡大し、公権力に対する不満は爆発的に増大している。非科学的なデマが散布され、感染者に対する誹謗中傷や人種差別が渦巻いている。疫病がきっかけで社会が変わってしまう、という先に挙げた欧州でのペスト流行時にもみられたことが、やはり今回も起こっているが、『白い病』においてもまた、疫病は人間のエゴイズムや社会問題を浮かび上がらせる装置となっている。ちなみに、疫病というモチーフについては著名なアメリカの批評家スーザン・ソンタグの『隠喩としての病い エイズとその隠喩』(みすず書房、富山太佳夫訳、1992)などでも論じられており、疫病がいかような象徴的存在であり、どのように描かれてきたのかなどは、多くの場で論考の対象となってきた。

ともかく目下感染症の流行に伴い「疫病文学」にあらためて注目が集まっている。上述した有名な作品以外にも、『白い病』のような素晴らしい作品は数多く存在する。これを機に『白い病』、ひいてはチャペック作品などに親しむきっかけを持つとよいだろう。