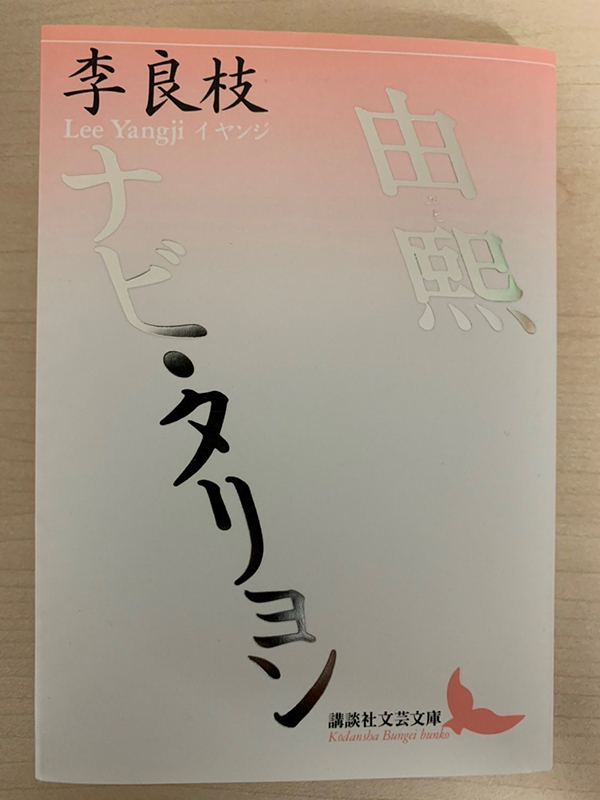

李良枝(イ・ヤンジ、1955~1992)は、在日韓国人二世の女性小説家である(小学生のときに日本国籍を取得)。1989 年に『由熙』で第 100 回芥川賞を受賞した。『由熙』は韓国人女性と韓国に留学に来た在日韓国人女子学生との交流を通じて、韓国と日本のあいだで自らのルーツや言語の問題をめぐって葛藤する「由熙」と、「在日同胞」ではあるが言語の不自由さなどの差異から由熙を素直に受け取めきれない韓国人女性の複雑な民族・言語意識をあぶりだした名編である。

『由熙』はおおよそ次のような話だ。「私」と叔母の暮らす家に、ある日、下宿生として日本から在日韓国人である女子学生、由熙が来ることになる。「私」は 30 代の韓国人女性で、自らの学生時代を思い出し、「在日同胞」である由熙に親近感を抱き(「在日同胞に会うのも初めてのこと」)、由熙のどことなく神経質で外出もほとんどしないという内向性に自らの性格との一致を感じ、由熙を妹のような優しさで見守る。叔母も当初は由熙に会う前から「思想的にだって日本から来たんだから、危いことがあるかも知れないわ」と警戒感をむき出しにし、「韓国に留学しに来ている在日同胞の学生は、ほとんど梨泰院辺りで遊んでばかりいて、ちっとも勉強しないんだって。日本円は高いから、きっと金遣いも荒いんでしょうよ」と悪態をつくものの、実際に由熙に会って以後はその飾らない真面目な性格に世話心をかきたてられ、由熙に親身に接するようになる。しかしながら「私」は、由熙の話す韓国語がまだまだ未熟なこと、由熙が外国人留学生枠で韓国の名門大学に入れたこと、日本語の本ばかり読んでいて韓国語上達の努力が足りないように見えること、韓国の悪い面にばかり目が行きいつまでも韓国の生活になじんでいるように見えないことなどから、由熙とのどうしようもない距離を感じ、ついには由熙に声を荒らげ、口論するようにもなる。同じ民族の血が流れているのにもかかわらずどうしても言語の面で日本語にしがみつくように見える由熙の姿にぬぐえない違和感を抱いてしまう「私」は、ついには日本人を嫌悪していた叔母にまで「民族主義者」と言われてしまう。最終的に由熙は韓国の大学を中退して日本に帰ってしまうのだが、その後も「私」は由熙のことが忘れられず、由熙が残していった日本語のレポートなどを眺めながら、乗り越えがたい言語の問題に思いをはせる。この小説は、同じ民族でありながらも異なる言語を話し異なる国で暮らしそこに愛着を感じる人物のあいだで、どうしても生じてしまう乗り越えがたい言語の問題をあぶりだし、その中で自らのルーツを求めてもがく人間のありようを哀切に描き出している。単純な「日本人と韓国人」という構図ではなく、おなじ韓国という民族的なルーツを共有しつつも言語と国が異なる、という引き裂かれた状況で生きる人のあいだに生じる葛藤を描いた点に、この作品の魅力がある。

日本で活躍し日本語で執筆する韓国・朝鮮にルーツを持つ作家は、李良枝のほかに、金城一紀や柳美里がいる。二人はどちらも芥川賞を受賞していて、特に金城一紀の 2000 年の第123 回芥川賞受賞作『GO』は、在日韓国人高校生が自らのルーツを隠しながら生きるなかで生じる葛藤を描いた作品であり、『由熙』と共通するテーマを持つ。柳美里は東日本大震災を機に頻繁に東北を訪問するようになり、最終的に現在は福島の南相馬市に移住し自ら書店を開設・運営しながら執筆活動を続けている。福島の高校で特別授業を行うなど、積極的で幅広い文学活動に携わってきた。2020 年には『JR 上野駅公園口』の英訳版が全米図書賞を受賞するなど、注目度もますます高まっている。また中国でも金仁順など朝鮮族の作家が活躍しているし、日本の映画では朝鮮高校を主な舞台とし日本人と在日朝鮮・韓国人との衝突や恋愛を描いた井筒和幸監督の『パッチギ!』(2005)などがある。これは韓国でも上映された。

ある民族・言語的なルーツを共有する人々が歴史的・政治的な理由で異なる国に生き、それぞれのアイデンティティを模索しながら、またときに差別と闘いながら様々な思いを抱えているということは、小説や映画のなかだけでの問題ではない。近年、人種差別に対する意識が高まっていることもあり、「黒人」や「アジア人」といったくくりで差別の問題が取り上げられることも多いが、現実はそんなに単純ではないし、肌の色という目に見える形の「わかりやすい」差別にだけ目を向けていてはいけない。現実にはどの国であっても様々なルーツを持つ人々の共同体があり、多くの人が彼らの存在に気がついていない/気にしていないままに、日常的な差別や抑圧が行われているのではないか。グローバルな時代だからこそ、多様なバックグラウンドを持つ人々への誠実で真摯なまなざしが求められるが、文学や映画はそうした問題を今までも追究し続けてきたし、これからもし続けるだろう。