今年、東京で開催された日中未来創発フォーラム(主催:笹川平和財団、開催期間:2024年9月21日~11月24日)のテーマ「文化」の専門家座談会に登壇した、中国の動画共有サービス 「bilibili(ビリビリ)」でお馴染みの⼭下智博さんと「⽉曜から夜ふかし」でお馴染みのマジシャンGO さんと私、平柳の三⼈で「⽇中の友好のために若者にできることはなんだろうか」ということをテーマにお話をしてきました。

山下智博さん(写真左)

マジシャンGOさん(写真中央)

筆者(写真右)

山下智博さん:

中国版YouTube「bilibili(ビリビリ)」をはじめ中国SNS登録者数600万⼈超えの、中国ネットで最も影響⼒のある⽇本⼈の1人。2013年に動画投稿を開始し、ビリビリ動画主催【「BILIBILI(ビリビリ)」 POWER UP 2018】にて「UP主100選賞」と、「ビリビリ10周年特別賞」を8名中唯⼀外国⼈で受賞。翌年には「UP主100選賞」を⽇本⼈初の2年連続受賞という快挙を達成。⾃らを「日中の潤滑油」と称し、⽇中⽂化交流の民間外交官となるべく活躍の幅を拡⼤中。

マジシャンGOさん:

日中両国で活躍する中国出身のマジシャン。

小学校四年生のとき、日本旅行から帰ってきた母親にマジックグッズをもらい、マジックに興味を持つ。クロースアップマジックが得意。「月曜から夜ふかし」でお馴染みのマジシャンで「これが運命です」のフレーズと決めポーズが印象的。他にも「オオカミ少年」、「火曜は全力!華大さんと千鳥くん」、「ポケモンの家あつまる?」、「ザ・マジックシアター」などテレビに多数出演している。2024年で最も勢いのあるマジシャンの一人。

本文

10年後、20年後の日中関係がどうなっているのか。政治、経済、国際情勢、、、たくさんの変数が存在していて目まぐるしく変化している現代において、10年後、20年後の日中関係がどうなっているかを正確に予測することはできないというのが私たち三人の見解であった。しかし同時に、「異なるバックグラウンドを持つ人どうしが国によらず当たり前のように仲良くしている未来」という希望を私たち三人は共通の認識として持っていた。これは私たち三人だけでなく、これを読んでいるあなたも、あなたの周りの人も、世の中の多くの人々がこう思っているに違いない。

では10年、20年経ったときにこの希望を単なる理想だったとして片付けるのか、それとも希望のために着実にステップアップすることができたと満を持して語ることができるのか。この希望を単なる理想として片付けることがないように、私たち若者ができることを一緒に模索していこう。

「イメージの問題」

みなさんも「中国と言ったらパンダ」という具合にこの国といったらだいたいこんな感じかなというイメージをなんとなく持っているだろう。その国に対して良いイメージを持っていたら全く問題ないことであるが、ときに人は悪いイメージを持つことがある。異なる国に住む人々が互いに悪いイメージを持ってしまったらそれは相手への反感につながる。このチャプターでは相手に対して抱いた悪いイメージが果たして本当に正しいのかをどのように検証し、どのように悪いイメージをコントロールして向き合っていくのかについて論じたい。

山下さん曰く、中国の人々が日本に対して持っているイメージはよくなっているが、問題は日本の人々が中国に対して持っているイメージをどうするのか、とのことだ。2012年の東京都の尖閣諸島国有化を発表した時期に中国に渡ってその後「bilibili(ビリビリ)」への動画更新を始め、中国の反日感情の変遷を肌身をもって実感してきた山下さんがこのように言うのだからなおさら説得力があった。この山下さんの問題意識に関しては私も思うところがあり、2024の夏に南京へ行ったときには現地の人々にたくさん親切にされたし、スーパーマーケットで話した店員さんには「確かにここ南京は日本と複雑な歴史があるし、私たちはその歴史を忘れ去ってはいけないと思う。だけど、今の若い人たちが犯した過ちではないし、私たちに直接は関係がないこと。私たちに大事なのはそうした複雑な過去を心に留めておきながらお互いを尊重して仲良くすることじゃないかしら?」と言われ心が温まったという経験がある。一方で日本はというと中国のニュースが取り上げられるたびにコメント欄に反中感情をあらわにした書き込みがたくさん出現する。しかしこのような書き込みを見てみるとだいたい主語が「中国は」となっており、主語が大きいのである。では、日本の人々が中国に対して持っているイメージをどうするのかという山下さんの問題意識にアプローチするために日本の若者たちができることはなんだろうか。ちょっと数学と論理学が絡んだ議論になるが、以下のことではないのだろうか。

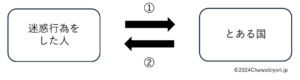

ある日、外国人の迷惑行為がニュースで取り沙汰され、迷惑行為をした人がとある国の出身であったと判明した場合、この時点で①は成立する。しかし、荒れるコメント欄を見てみると書き込んでいる人は②も成立していると無意識に思い込んでしまっているのだ。この結果、何が起こるのかというと「とある国の人はみんな迷惑行為をする人だ」という全く事実に基づいていない思考が展開され、心無い書き込みにつながってしまう。そうした思考が連鎖して増幅され、やがてとある国への(全く根拠がない)悪いイメージの定着につながってしまうのだろう。②が成り立たないことを示す反例はたくさんある。上に書いた自分の南京での体験もそうであるし、中国に行ったことがある人ならそうした反例をいっぱい手に入れているのではないか。

この論理構造の取り違えは日常生活でもよく起こる。この議論に現実味を持たせるために一つ例を紹介しよう。

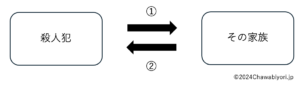

加害者家族という言葉がある。文字通りの意味なのだが身内に犯罪を犯した人がいる家族のことで殺人事件の加害者家族の8割近くは、自宅を特定されたり嫌がらせを受けたりして、事件後に転居している[1]。ではこれに関しても上の図に当てはめて考えてみよう。

加害者家族という言葉の定義から①が成り立つのはすぐにわかるだろう。では②はどうだろうか。もちろん成り立たない。反例はその家族全員が殺人容疑で逮捕されていないことにある。なのに「殺人事件の加害者家族の8割近くは、自宅を特定されたり嫌がらせを受けたりして、事件後に転居している。」という統計データが存在するのは実際多くの人々が②も成立すると思い込んで誹謗中傷してしまっているからではないだろうか。他にもこのような論理の取り違えはたくさんあるので是非読者の皆さんも考えてみてほしい。

だから私が伝えたいのは国に悪いイメージを持ったらその悪いイメージは本当に正しいのか、自分の思考に重大なミスをしていないかを上の論理図を用いて検証してみて、(誤った)悪いイメージを押さえ込むことである。検証してみると②が成り立たない場合がたくさんあると気づけるだろう。

一国にはたくさんの人々が存在するのだから良い人も、悪い人も存在するのは当たり前である。重要なのは一部の悪い人を目にしたとき、自分の思考の穴に気づけるかである。これが一人や二人のレベルではなく多くの国民レベルで実践されたとき、「異なるバックグラウンドを持つ人どうしが国によらず当たり前のように仲良くしている未来」への着実なステップとなるだろう。

ちなみに上の文章を読んでいて「中国の人々が日本に対して持っているイメージはよくなっている」のはなぜか気になった人もいると思うので解説すると、中国の日本に対するイメージがよくなっているのは中国での日本アニメ、漫画などのサブカルチャー人気がひと役買っているのではないのかと思う。私と仲がいい留学生はこぞって「ちいかわグッズ」を買いに行く。以前、話を聞いた声優の方はアニメが好きすぎて聖地秋葉原はみんなコスプレして街を歩いているのだろうと思って来日したら全くそんなことなくショックを受けたと語るぐらい日本のアニメが好きだったらしい。一方で、中国のアニメ、漫画が日本人に大人気であるという事例はあまり聞いたことがないので、将来的にチャイニーズサブカルチャーが日本に輸入されればまた違う方面から「イメージの問題」解決に向けたアプローチになるだろう。チャイニーズサブカルチャーを日本に輸入してバズらせるのは私たち若者一人一人がすぐにできることではないので話の本筋からは外した。

[1]NHK2024加害者家族を孤立させないために「忘れられた被害者」への支援を考える

<URL>

「イメージの問題〜よりプラスへ〜」

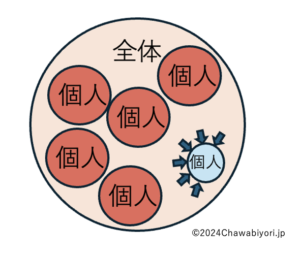

このチャプターでは相手へ抱いたイメージをどうやってプラスに持っていくのかについて考える。前のチャプターでは論理図の②が成り立たないことから相手に対して持った悪いイメージは間違っているものとして否定したが、このままではプラスマイナスゼロである。「異なるバックグラウンドを持つ人どうしが国によらず当たり前のように仲良くしている未来」という希望に近づくためには良いイメージをたくさん持って相手と良好な関係を構築しやすくする土台作り、つまりいい印象をもつことが大切である。そのために山下さんは今までは中国人向けに日本を紹介する動画を制作していたが、今度は日本人向けに中国の良さを知ってもらう動画も制作するそうだ。実際に中国人観光客に街頭インタビューをしてその様子をYouTubeにアップロードしている。本人曰く「日本が大好きでやさしい中国人の声が日本人に届いていない」ということから、日本人にもっと日本が好きな中国人の声を届けるということをライフワークにして頑張りたいとのことだ。そのために「note」での発信やラジオトークにも尽力されている。しかしこれはインフルエンサーの山下さんだからできることであって、私たち若者一人一人がすぐにできることではないのでここでも私たち若者一人一人がすぐにできることに焦点を当てて考えてみよう。それは留学生とたくさん知り合って友達になって、中国にたくさん行って心温まる体験をたくさん積んでいくということである。全体を見れば悪い人よりもいい人が圧倒的多数なわけなのだから彼らと交流していくうちに、中国をたくさん訪れるたびに、自分が持っていた(誤った)悪いイメージなどどうでもよくなるのである。

(青が悪い印象を与えてくる人、赤が心温まる経験を与えてくれる人。悪い人よりもいい人が圧倒的多数なのだからより多くの海外の人々に接すれば接するほど全体像が捉えやすくなり、悪い印象は小さくなっていく。この部分は東京大学より刊行される南京大学サマースクール2024報告書に私の想いが書いてあるのでぜひ読んでみてください。)

そして心温まるいい印象が圧倒的多数になるのである。そのためにこの団体「茶話日和」は留学生と交流ができる有意義な場を提供できていると思うので参加してほしいし、「日中未来創発フォーラム」のような日中の学生に焦点を当てたイベントにもたくさん参加してほしいのだ。

このようにお互いがいいイメージを持っていればより手を取り合いやすい。「異なるバックグラウンドを持つ人どうしが国によらず当たり前のように仲良くしている未来」へのさらなるステップになるだろう。日中の10年後、20年後の未来が楽しみになった、そんな時間であった。

「人間ってわからないのが一番怖い。この人どんなこと考えているんだろうとか。でも怖がる前に相手について知る努力をしてみてほしい。ちょっと相手を理解したら付き合い方は意外にシンプルになります。」

山下さんが話していたことだ。

ぜひ海外のいろんな人を知って、交流して心温まる経験を積んでほしいと筆者も思う。私はこれまでもこれからもそれを続けてきたし続けていくつもりだ。

「若者へのメッセージ」

最後のチャプターではお話をした山下智博さんと、マジシャンGOさんからいただいた若者へのメッセージを掲載しておきます。

山下智博さん

「『20代は世界を知る、30代は自分を知る、40代は大切なものを知る』

もうすぐ20代になられる皆さん、20代の皆さん、ぜひいろんな人と交流して世界を知って、自分の好きなことを思いっきりやってください。」

マジシャンGOさん

「今の時間を大切に一歩一歩頑張りましょう。そしたら10年後、20年後、幸せになります。」

(以上、筆者:平柳智明)

以下は日中未来創発フォーラムに参加した弊団体メンバーの感想である。読み応えがある文章なのでぜひ読んでほしい。

参加を志望した理由は単に中国語の勉強に役立てるために中国大陸に対する解像度を高めることだった。文化部門を選んだのも大谷亨著作の『中国の死神』を読んで、一時的に自分の関心が中国の庶民文化とそれに関わる一種の民間信仰へ向いていたからである。ただ、このフォーラムへの参加は自分が抱えていた漠然とした利己主義的思考では至ることができなかった新たな気づきを示してくれた体験であった。

1日目は簡単な説明やプレゼンテーションを聞いた。科学的利益を前提とした良好な日中関係の必要性が説かれる中、自分は一人まだ名前も知らない他のメンバーを見ながら勝手に不安を募らせていた。

その後すぐに行った顔合わせとともにその一時的焦燥は消え、実際に研究するテーマを話し合った。日本にある中国人街の過去・現在・未来の三つの時間区分における日中関係への影響を考察することを決めた。設定の時点では単に面白いという理由においてのみこのテーマで研究することを支持していたと今となっては感じている。

しかし、文化部門一参加者であった中国人留学生の自己紹介での何気ない発言によって私はそれまでとっていた軽い態度の見直しが強いられた。「私が今回の交流会の参加した理由は、この会では中国人に偏見を持つ人がいないからです」と、フォーラム中は笑顔が絶えなかった彼が最後に一際深刻な顔で添えたあの時間は印象に残っている。

この率直な意見を聞いた時、まず私が想像力を働かせたのは日本在住の彼が生活に対してある数々の不満だった。中国全体に対するネガティブな偏見を持った日本人が、外国人が生活する場にも介入していることをまず事実として受け止めさせられた。

また、この事実を猛烈に意識するうちに、日中交流が「友好」という理性的な均衡関係にとどまってしまうことにもっぱら責任を感じていなかったことを自覚した。もし、日中関係に少しも関わっていない傍観者であったらその考え方でも仕方がない。しかし、能動的に日中交流の場に参加しているという身分にある以上、交流を単なる「友好」で終わらせてはいけないと思った。良くも悪くもお互いに干渉することを拒む友好だけでは、この学生が日々感じているような偏見は現状のまま残ってしまうのだろう。日中(中日)関係の更なる発展には、お互いの未来を見据えるものたちが責任を持って、衝突に恐れず一歩ずつ踏み込み合うことが必要という当たり前の結論を初めて認識することができた。フォーラムに参加することに伴うこの責任は、その後も自分に言い聞かせられる教訓であった。そしてこの気づきを得て1日目は終わった。

二日目までの間、中国人街への理解を深めるため、自分のチームは自主的なフィールドワークを実施することを決めた。中国人街は、周辺日本人を対象にした観光的な側面が徐々に強くなっていくという成長過程に全て当てはめられるという仮説に基づき、成長過程の始点に比較的近く位置する池袋チャイナタウンに訪問した。

池袋チャイナタウンへの訪問に参加した私は、研究材料への認識だけではなく、日本在住中国人の現実に対する解像度を深めたと感じる。来日当初、池袋のヘビーユーザーだったという一人のメンバーの案内のもと、池袋西北口周辺を散策した。街中で一際目立っていたのは中国人経営者による中国語オンリーの美容室の多さだった。アパートの全部屋に中国系美容室があったり、訪問した際も開店初日の美容室があったりと、その事実は初めてきた自分にとっても明白だった。その理由を案内人であるメンバーに聞いたところ、彼は新移民が日本で一人生活を始める不安を、懐古を交え語ってくれた。

日本語が拙いまま日本で生活をすることはやはり大変である。日本語ができなければ、食事、住居など生活に必要不可欠なものにありつくことができないからだ。その中で池袋チャイナタウンは、生活に必要な価値を日本語能力に関係なく安定して享受できる場としての重要性が際立つ。美容室のニーズの高さは、美容とそれに伴う自己表現が食事や住居に並ぶ根源的な価値であること、そしてそれらを移民として安心して享受できる場が限られていることがわかった。

これらの自覚を踏まえて今フォーラムの重要性とそれに参加する責任をさらに強く意識した。これは、最初は興味本位で設定したテーマが、日本国内の庶民レベルでの日中関係の問題を浮き彫りにできることを知ったからである。一方で、こういった末端面での日中関係の追求は、上述した中国人留学生が漏らしていたような、中国人が日本において最もアクチュアルに対面する不満を解消することができるかもしれないという希望を抱いた。

自分のチームが設定したテーマに見受けられたようなアクチュアリティは、文化部門の他のチームにも同様にあることを三日目の発表会でひしひしと感じた。ここで印象に残った発表をいくつか挙げたい。まず日本と中国における現代メディアの発展と社会における活用の発表では、ネットに掲載される情報の扱い方の違いという観点から両国の若者文化が比較されていた。また、日本発祥のサブカルチャーでもあるコスプレへの情熱を語る発表では、日本のソフトパワーの強さとその運用の可能性を再度認識できた。これら多岐にわたるアクチュアルな議論を進められたことに文化部門の意義を強く感じた。

無論、日中未来創発フォーラムで築くことができた友情の多さとその価値は計り知れない。ただ、今回のフォーラムにおける最大の収穫はやはり、日中関係の末端的アクチュアリティに積極的に踏み込む責任の自覚であった。1日目に聞いた中国人留学生の不満のように、やはり庶民レベルの日中関係こそ私たちに最もレレヴァントな論点である。そしてその改善のためには外交的、理性的な「友好」ではなく、今フォーラムがその場であるように、時には感情を乗せて積極的にお互いの摩擦しがちな接面を絶えず越境し合わなければいけないのである。

最後に文化部門の参加者の声を掲載する。読者にはこれを通じて、文化部門の環境を知ってもらうと同時に筆者の視点以外からの日中関係の更なる発展への願いを認識していただきたい。

主に以下四つについて質問した。

- 学年

- フォーラムで研究したテーマ

- フォーラムに参加したきっかけ

- 思い描く理想の日中関係は何か

アイコさん

- 学部四年生

- メディアの媒体と発信方法の変遷の日中(中日)比較

- 教授の紹介をきっかけに知ったが、今フォーラムと似たイベントで参加することができた訪中団での経験が参加の動機となった。訪中団において体験した中国に対する認識をさらに深めたく、応募したという。

- 今フォーラムのような個人を主体とする対話を通して日中の人々の心理的距離が縮まった未来を望んでいる。

アンナさん

- 学部三年生

- 日中(中日)両国における歴史的建造物とその保全事業(急にメンバーがコスプレについてのpptに変えたため、最終的にこのテーマでの発表はなかった)

- 日本の大学生活において友人が少ないため、友達をつくるために参加した。また、故郷である中国の雰囲気を感じ取ることができる環境に身を置きたかった。

- 日中(中日)両国が互いに文化的・科学的水準を高め合いながら、両国と欧米世界が密接かつ友好に関わりあう世界。

馬さん

- 修士三年生

- 日中(中日)における孫悟空のイメージの相違

- 質問できませんでした

- 両国の人々がビザの必要なく自由に往来が可能で、両国間の観光、留学、インターンシップ、就職はもちろんアニメなどのメディア面においても国境を超えた二次創作や共同制作が容易に行える関係。

(以上、筆者:ジェニングズ・マーカス鎧)

第5回「日中未来創発フォーラムin東京~拝啓、20年後の私たちへ」の開催報告はこちらをご覧ください。