湖畔の老夫婦

南京滞在二日目、歩きすぎて疲れたので早めに寝ることにした。そのおかげもあってか三日目は早く目が覚め、清々しい朝の空気を吸いに玄武湖公園へ行った。玄武湖は南京大学鼓楼キャンパス付近にある広大な湖で南京市民の憩いの場になっている。朝には決まって南京市民が集まり、体操をしているそうだ。公園を歩いていると湖のほとりのベンチに腰掛けている老夫婦がいた。公園脇の道を何往復もしているうちに老夫婦は立ち上がり、片脚を手すりに掛けて体操を始めた。どうやら脚をストレッチしているらしい。老夫婦とお話がしてみたい。でもどうやってきっかけを作ればいいのだろう。そうだ、私たちも老夫婦の隣に行って脚を伸ばしてみよう。南京大学の学生とともに老夫婦の隣へ移動した。最初は手すりを使わずに簡単な準備運動から始め、ある程度体が温まってから私たちも老夫婦と同様に手すりに片脚をかけてストレッチをした。平日なのに公園へ出かけ自分たちと同じように熱心にストレッチをする若者二人が気になったのだろう。おばあさんから話しかけてくれた。

「やあ、南京大学の学生かい?」

「おはようございます、おばあさん。そうです。」

一緒にいた南京大生が答えた。

「平日なのにどうして玄武湖公園へ?」

「最近机に向かってばかりで運動不足なんです。」

そんなたわいもない会話から私たちの交流は始まった。

話しかけてくれたおばあさんは八十五歳。毎朝六時ごろに起床して朝ごはんを食べたのち、八時に旦那さんと一緒に玄武湖公園へ出かける。公園で朝の気持ちいい空気を吸いながら、一時間ほど体操をして家へ帰る。六十歳で仕事を辞めてそれから二十五年もの間、このような生活を繰り返しているそうだ。なんて素敵なのだろうと思った。

「最近の若い子は家で寝転がって、スマートフォンを見たり、長時間パソコンの画面を見つめて作業してばっかり。全く運動なんてしない。朝早くから公園で体操をする若い子に出会えて嬉しいわ。」日本での生活に思い当たる節がいくつもあり、私は少し耳が痛かった。

「私が若い頃なんて大変だったわよ。生きていくのに一苦労。今の若い子も若いうちに苦労しとかないと老いたときに体のあちこちが衰えて大変だよ。」にこやかに話すおばあさんだが彼女の黒い瞳の奥からは激動の時代を生き抜いてきた熾烈な過去がうかがえる。そうか、おばあさんが自分と同い年だった頃はちょうど大躍進が始まった頃だったかな。たしか食糧難で多くの人が亡くなったのだっけ。高校世界史で習いながらも今や頭の奥の隅っこにある知識と照らし合わせながら私はおばあさんの話を聞いていた。きっと想像を絶するような辛い時代だったのだろう。自分が、家族が、明日を生きていられる確約なんてどこにもない。そう思いながらおばあさんの話を聞いていると、彼女の言葉一つ一つがより重みの増した説得力を持ったものに感じられた。そんな時代を生き抜きながら培ってきた体力、強靭な精神力、努力を続けて日々精進する習慣が今の元気な彼女をたらしめているのだろう。おばあさんは八十五歳だと言うが、私にはどうにも八十五歳には見えない。出会った時なんて七十歳だと思っていた。それくらい元気で若々しいのである。

時刻は八時三十分を過ぎ、公園にも徐々に人が増えて活気に溢れてきた。私たちの隣には六十歳ほどの社交ダンスを練習している夫婦がやってきた。たいそう長い時間、脚を伸ばしていたのでおばあさんとおじいさんは次の体操を始めた。両腕を左右にめいっぱい広げ、上下に動かしている。その体操を教えて欲しいとおばあさんにお願いしたが、「なんて大袈裟なこと。教えるまでもないよ。ただ腕を上下に動かすだけ。」おばあさんは笑いながら恥ずかしそうに言った。社交ダンスのゆったりと落ち着いた曲が流れる中、私たちも見よう見まねで両腕を左右に広げておじいさん、おばあさんと同じように体操を始めた。腕を上下するリズムが自然と社交ダンスのゆったりとした曲のリズムに合わさっていく。

「あなたも南京大学の学生かい?」

おばあさんが私に尋ねてきた。

「いや、私は东大(東京大学の中国語略)の学生なんです。今日は南京大学の学生と一緒に体操をしにきました。」

「お二人さんともいい大学を出ているね。こんなに立派に育って両親はさぞかし幸せだろうね。」

まるで自分の孫でも見つめているかのような優しい眼差しでおばあさんは私たち二人を見つめていた。小さいころ私を大切に育ててくれた祖父母の優しい面影と重なり、どこかしか心がじーんと温まり、安心感を覚える場面でもあった。あとでわかったことなのだが南京には東南大学という大学があるらしい。この東南大学も略して「东大」と呼ぶそうだ。だからおばあさんはどうやら私の「东大」の発言を東京大学ではなく東南大学だと捉えていたようだ。多くの日本の人々が北京大学(北大)を知っているように、多くの中国の人々も東京大学(东大)を知ってくれているだろう。そんな先入観を拭い去ることができずに東京大学=东大と思い込んでいた自分自身が恥ずかしい。自分が常識だと思っていることは場所が変われば常識ではなくなるのだな、改めてそう思った。

同行していた南京大学の学生がこの体操をする場面をビデオに収めてくれていた。あとで教授やチームメイトに指摘されて気付いたことなのだが、おばあさんの方が私より腕が上がっているし、体も柔らかい。自分も簡単な運動でもいいから、運動を毎日続けるべきだと痛感させられた。

しばらくしておじいさんおばあさんはベンチに腰掛けた。今度は手の指や腕、脚のすねを手で強く擦り始めた。私たちも当然のことながら真似てみた。一緒に運動してくれる若者が近くにいて嬉しかったのだろう。おばあさんは終始笑顔だった。おばあさんによるとこの運動は中国医学に基づいていて、皮膚を強く擦ることによって寝起きで鈍くなった血流の循環を促進して血栓を防ぎ、脳梗塞や心筋梗塞から身を守る効果があるそうだ。この運動を繰り返した。朝、少し肌寒いと感じていた私の体は完全に温まっていた。

時刻は九時を回り、おばあさんとおじいさんは帰宅する準備をしていた。最後に「勉強も大事だけど体も大事にするんだよ。頑張ってね。期待しているよ。」と背中を押され、私たちは解散した。旅行に行っただけでは決して得られないような貴重な経験だった。

後日、南京大学に勤めていらっしゃる日本人の教授とお話をする機会があった。教授が子どもだった三十年ほど前、早朝に地域の人々が近所の公園に集まってラジオ体操をする光景が見られたそうだ。しかし、少なくとも私が子どもだった十年前にはそうした光景は見られなくなっていた。早朝に近所の公園に集まって体操をするという習慣は人々の健康を増進するだけでなく、地域の人々の交流の場ともなっている。そんな地域に根ざした人々の活動は二十年、三十年経ったら中国でもなくなってしまうのだろうか。あのようなおじいさん、おばあさんとはもう会えなくなってしまうのだろうか。おばあさんとの体操で温まった体とは裏腹に、心には少し冷たいどんよりとした気持ちが残った。

職人と私

南京滞在四日目。雲錦の職人さんとお話をする貴重な機会があった。渡航前にパソコンの画面で何度も見た雲錦。一本一本の糸が織りなす緻密で美しい一枚の布は画面を通しても深い印象と大きな感動を私に与えたが、その実物をみながら、手に取りながら、職人さんとお話をする機会を得たのだから興奮冷めやらぬ思いが一日中続いた。

職人ということで堅苦しい空気の中でお話をするのではないかと無意識にも身構えていた私に対して職人さんは明るく朗らかな笑顔で出迎えてくれた。お土産で持って行ったあんこ入りの抹茶餅も気に入ってくれたので安心した。インタビューの形式は嫌いだ。相手に対して取り調べをしている感じが拭いきれないし、何よりこちらが一方的に質問を投げかけるだけでは深い話ができないと思ったからである。お茶を片手にソファーに腰掛け、何気ない話から会話は始まった。

職人さんは一九六三年生まれ。南京の地に生まれ、南京の地で育った。そんな職人さんだが、当初は雲錦に生涯を捧げることになるとはさらさら思わなかったそうだ。生まれる六年前にできた雲錦研究所の近くに住んでいただけ。中学を卒業して職を探していたらたまたま雲錦研究所がそこにあったからだという。職人の技術は代々家族の内で親から子どもに引き継がれるものと思っていた私にとっては意外な答えだった。

もともと雲錦は皇帝しか使うことが許されなかった。しかし、清朝が終わり中華民国が実権を握ってからは皇帝がいなくなった。これに伴い雲錦の生産も衰えたそうだ。職人の数が減り、技術の継承もされなくなり、一六〇〇年継承されてきた雲錦の技術は消滅寸前であった。これに危機感を覚えたのが中華人民共和国の指導者たち。何としても雲錦を後世に伝えるという熱い想いと、努力により雲錦研究所が建設された。昔の技術書「天工開物」に記載されている織機の情報をかき集め、高齢で数少ない職人から技術をなんとか継承してもらったそうだ。これらの人々の功績もあり、今も雲錦は失われていない。

今は職人の数が二百を超え、雲錦が失われることはないだろうと、お話をしていた職人さんはにこやかでどこかほっとした顔で語ってくれた。

雲錦は今や南京だけでなく中国を代表する伝統工芸品だ。皇帝が存在しない現在は庶民化して財布、スカーフ、ペンダントなどもつくられている。産地から名付けられた蜀錦、王朝名から名付けられた宋錦とは異なり、雲錦だけは彩雲のように輝く錦という、「美しさ」から名付けられた。雲錦がなければ曹雪芹の家が織造の職に就くこともなかった。だから紅楼夢も存在しなかった。

雲錦あらずして、南京の織物業ここにあらず。

南京の織物業あらずして、曹雪芹の紅楼夢ここにあらず。

雲錦がなかったら今の南京の発展もなかったし、歴史的名作も生まれてなかっただろう。帰り道にそんなことを思いながらひとり、ホテルに戻った。

詩を以て胸懐を告ぐ

南京滞在二日目。「街角の風景をスナップする」ということでフィルムカメラを手渡された。カメラを受け取った日を含めてそれから四日間、カメラを片手にチームの南京大学の学生と南京を渡り歩いて街角の風景をカメラに収めた。滞在六日目の共有会では各メンバーのフィルムに収められた写真を現像してその写真をもとにポスターを共同で作成して他のチームと経験を共有した。ここではその際に得られた発見を記述したい。

ポスター作成の最中、同じチームの南京大学の学生からこのように提案された。

「お互いせっかく仲良くなれたのだし、日本に帰った後でも今回の研修のことが思い返せるようにお互いにメッセージを書きませんか?」

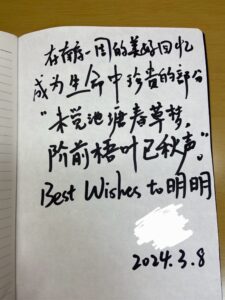

ちょうど南京大学から現像した写真を貼るためのノートが支給されていたのでそのノートにお互いのメッセージを書くことにした。自分のノートを相手に渡した。相手がメッセージを書きあげる。そしてそのノートを自分に渡す。受け取ったノートを見て私は驚いた。

「なんて言葉豊かなのだろう」、「なんて表現に奥行きがあるのだろう」

私のノートには達筆な字で以下のように書かれていた。しかも、メッセージの中には詩らしきものまで書いてある。

在南京一周的美好回忆

成为生命中珍贵的部分

“未觉池塘春草梦,

阶前梧叶已秋声。”

Best Wishes to 明明

南京に一週間滞在して形づくられた良き思い出はあなたの人生の大切な一部分となったことでしょう。人生は短くて波瀾万丈です。そんな人生において南京の一週間の思い出なんてちっぽけなものかもしれません。だけどこの思い出が少しでもあなたの人生に彩りを与えられたのなら嬉しい限りです。

(平柳の超訳)

そう感心するとともに自分が相手に書いたメッセージが稚拙なものに思えてきて恥ずかしくなった。私はありきたりのことしか書いていなかった。

話を聞くと、中国の教育ではたくさんの詩を覚えるそうだ。詩を一定数覚えると、「前の詩の最後の漢字から始まる次の詩を詠む」みたいなしりとりゲームで遊ぶらしい。小さい頃のこうした教育や遊びが今に生きているのだろう。一方で私はどうだろうか。義務教育は真面目に受けてきたつもりだ。高校時代も古典の授業を真面目に受けてきた。しかし相手にメッセージを書く場面で南京大生のような言葉豊かで奥行きのある表現を使おうという発想はまずなかった。この差はいったいなんなのだろう。文化の差か。義務教育の差か。日本と中国の文化や教育についてどちらがより優れているか論じる気はないし、論じることはできないと思う。みんな違ってみんないい。だけど詩を使って自分の気持ちを豊かに相手に伝えることができるのは羨ましい。そう、心の中で密かに思った。

他のメンバーのブログはこちらから